Gründung Entenhausens

Die wichtigste und meistdiskutierte Frage donaldistischer Geschichtsforschung ist die nach der Gründung der Stadt Entenhausen. In Folge sollen die Ausgangslage der Barks-Berichte sowie die bisher aufgestellten Theorien und Fachmeinungen zusammengefasst werden.

Kanonische Überlieferung

Gründung durch Emil Erpel

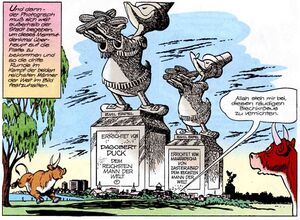

Gemäß dem Bericht "Der reichste Mann der Welt" (WDC 138) wurde Entenhausen durch Emil Erpel gegründet. Der berühmte Stadtgründer habe aus einer Wüstenei eine blühende Stadt gemacht, wie der Bürgermeister in diesem Bericht mitteilt. Zu Ehren Emil Erpels werden mehrere Denkmäler errichtet, denn Dagobert Duck und der Maharadscha von Zasterabad treten in einen teuren Wettbewerb darum ein, im Zuge dessen das Entenhausener Stadtbild mit insgesamt sechs gigantischen Statuen des Stadtgründers geschmückt wird. In all diesen Statuen wird Emil Erpel gleich dargestellt: mit Pilgerhut, Schnallenschuhen und einem Trapper-Hemd. Emil reicht mindestens sechs Maiskolben auf seinen beiden ausgestreckten Händen. Auf dem Schnabel trägt er einen Zwicker.

Emil Erpel wird auch im deuterokanischen Bericht "In memoriam Emil Erpel / Kulturkampf in Entenhausen" (Skript & Vorzeichnungen von Barks, Reinzeichnungen von Wright oder Jippes) erwähnt. Hier beschließen aufgebrachte Entenhausener Bürger, das Geburtshaus Emil Erpels wieder auszugraben, das sich unter Dagoberts Geldspeicher befinden soll. Schlussendlich wird offenkundig, dass es sich unter der Entenhausener Müllkippe befindet, die durch die Wassermassen einer Flut weggespült wird.

Gründung durch Erasmus Erpel

Gemäß dem Bericht "Der Schneemann-Preis" (WDC 196) wurde Entenhausen durch Erasmus Erpel gegründet, der im Bericht als "berühmter" Gründer apostrophiert wird. Tick, Trick und Track sowie ihr Onkel Donald beschließen, Schneemänner in Gestalt von Erasmus Erpel zu schaffen, um den vom Bürgermeister ausgelobten Preis zu gewinnen. Diesen wollen sie der armen Familie Brösel überantworten, die mit ihrer rußbedeckten Schneekönigin gegenüber all den anderen Kunstwerken einen schweren Stand haben. Die beiden Erasmus-Schneemänner sind in ihrer optischen Erscheinung ident und gleichen den Bildnissen Emil Erpels im oben erwähnten Bericht: Erasmus trägt Schnallenschuhe, Trapperhemd, Zwicker sowie Zylinder. In seiner rechten Hand hält er ein aufrechtes Gewehr. Laut den Aussagen der Ducks ist Erasmus der Lieblingsheld des Entenhausener Bürgermeisters.

Gründung vor hundert Jahren

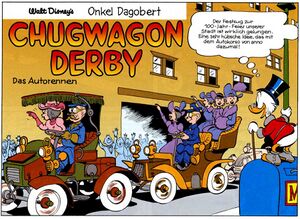

Im Bericht "Das Autorennen" (US 34/3) ist die 100-Jahr-Feier der Stadt Entenhausen zu sehen, anlässlich derer ein Autokorso mit historischen Fahrzeugen sowie ein anschließendes Wettrennen durchgeführt wird. Entenhausen wurde damit hundert Jahre vor den Ereignissen in diesem Bericht (der Berichtszeit) gegründet.

Urbarks

Im Urbarks haben Emil und Erasmus Erpel beide den gleichen Namen, nämlich Cornelius Coot.

Extradiegetische Erklärungen und Theorien

Die einander widersprechenden Aussagen der kanonischen Barks-Fuchs-Überlieferung sind für den Donaldismus erklärungsbedürftig und haben daher zu mehreren Theorien und Erklärungsansätzen geführt. Zusätzlich wurden weitere Theorien aufgestellt, wonach bereits vor der Gründung durch Emil oder Erasmus die Gegend um Entenhausen besiedelt gewesen war und es daher noch frühere Stadtgründungen als die kanonisch überlieferten gäbe.

Ein-Gründer-Theorie

Die Ein-Gründer-Theorie geht davon aus, dass es sich bei Emil und Erasmus um zwei Vornamen der gleichen Person handelt. Damit hätte Entenhausen nur einen Gründer, Emil Erasmus Erpel. Hierfür spricht die abgesehen von den Insignien idente Darstellungsweise von Emil und Erasmus sowie die Tatsache, dass in allen oben erwähnten Berichten stets von dem Gründer mit bestimmtem Artikel im Singular gesprochen wird.[1]

Ein frühes Beispiel für die Ein-Gründer-Theorie findet sich bereits in einem frühen Artikel Patrick BAHNERS.[2] Aufgestellt wurde sie dann allerdings endgültig erst von Johnny A. GROTE in seinem Standardwerk "Who's Who in Entenhausen", da er hier – ohne große Erklärung – einen Eintrag für Emil Erasmus Erpel reserviert. In der zugehörigen Biographie von Andreas PLATTHAUS wird die immer gleiche Darstellungsweise des Stadtgründers darauf zurückgeführt, dass im Städtischen Museum eine Marmorstatue von diesem steht.[3]

Der Ein-Gründer-Theorie hat sich Matthias OPPERMANN angeschlossen, der allerdings sich für die Namensform Erasmus Erpel entscheidet – vermutlich wegen des glatteren Stabreims – und Emil Erpel stillschweigend übergeht. Laut Oppermann sei Erasmus wie ein Gott, sein Name zudem "in aller Munde, er ist ein Mythos gleich Romulus und Remus oder Charles de Gaulle. Blühende Landschaften hat er bei der Stadtgrundung versprochen und sein Versprechen gehalten".[4]

Zwei-Gründer-Theorie

Nur zwei Jahre nach Vorlegen der Ein-Gründer-Theorie vertrat Johnny A. GROTE im teils fiktionalen Buch "Der Stammbaum der Ducks" die Zwei-Gründer-Theorie, derzufolge Emil und Erasmus Erpel zwei verschiedene Personen seien, die als Brüderpaar beide an der Stadtgründung mitwirkten. Prominent vertreten wurde die Zwei-Gründer-Theorie schließlich von Jürgen WOLLINA, der beiden Brüdern unterschiedliche Temperamente und Funktionen im gemeinsam gegründeten Gemeinwesen zuordnete. Emil, der sanftere der beiden, sei Getreidehändler gewesen, Erasmus Erpel kümmerte sich WOLLINA zufolge um die Jagd und die Verteidigung der neuen Siedlung.[5]

Auch Patrick BAHNERS geht von zwei Stadtgründern aus, die einander aber in gewisser Weise gegenüberstanden, da sie unterschiedliche Tugenden im Widerstreit repräsentieren. Emils Entenhausen sei damit eine "Gartenstadt" der Händler, Erasmus' Entenhausen hingegen eine "Festungsstadt" der Helden, die mit der Waffe in der Hand bereitstehen. Trotzdem geht BAHNERS von einer innigen Verbundenheit zwischen den beiden Brüdern aus, die allerdings von späteren Entenhausenern nicht mehr beachtet wurde. Daraus resultierte dann ein "Kampf der Erinnerungsparteien, ein geistiger Bürgerkrieg zwischen Händlern und Helden". Dieser Bruderverehrerkrieg erkläre, warum die Bürgermeister immer nur abwechselnd Emil und Erasmus gedenken und nie beiden gleichzeitig und warum nur Statuen entweder zu Ehren Emils oder Erasmus' geschaffen werden, selbst wenn dies wie in "Der reichste Mann der Welt" zu einer Multiplizierung derselben Statue führt.[6]

Neugründung der Stadt ca. 1860

Die Diskussionen rund um die Ein- oder Zwei-Gründer-These vermögen zwar die Widersprüche zwischen den Berichten WDC 138 und WDC 196 zu lösen, jedoch verbleibt die Hundert-Jahr-Feier zur Gründung Entenhausens, die im 20. Jahrhundert zu Dagobert und Donald Ducks Lebzeiten begangen wird. Die Gebrüder Erpel verweisen mit ihrer Mode aber ins 17. und 18. Jahrhundert, wodurch ein Gründungsdatum um 1860[7] durch Emil und Erasmus unmöglich erscheint.

PaTrick BAHNERS schlussfolgert daraus, dass die Stadt Entenhausen im 19. Jahrhundert neu gegründet worden sein muss und führt dies auf das im Bericht "Der wackere Dorfschmied" (WDC 239) erwähnte letzte Gefecht vor den Toren Entenhausens zurück, "das unser Dorf in der Kriegsgeschichte berühmt gemacht hat", wie es dort heißt. Nach dem Sieg General Haudegens in der Schlacht und dem Ende dieses letzten verheerenden Krieges wurde Entenhausen damit förmlich wiedergegründet. Von den früheren Epochen der Stadtgeschichte seien keine Urkunden mehr erhalten und daher ein früheres Gründungsdatum gar nicht mehr rekonstruierbar. Aus dieser Anfangszeit hätten sich nur einige Namen erhalten, nicht mehr.[8] Das Gedankenmodell des Verlustes früherer Aufzeichnungen und des notgedrungenen Rückgriffs auf das Datum um 1860 zur Datierung einer Stadtgründung hat BREU später als unwahrscheinlich zurückgewiesen.[9]

Zwei-Gründungen-Theorie

Die Zwei-Gründungen-Theorie leitet sich aus der Zwei-Gründer-Theorie ab und wurde prominent von BREU vertreten. Gemäß dieser haben Emil und Erasmus zwei unterschiedliche Siedlungen gegründet, die eine im Bereich des Holländischen Viertels, die andere im Bereich des China-Viertels, die sich erst etwa 1860 zur gemeinsamen Stadt Entenhausen vereinigten. Ausgangspunkt der These ist, dass Entenhausen über drei Rathäuser und klar voneinander getrennte ursprüngliche Siedlungsstrukturen verfügt (siehe den einzig wahren Stadt- und Umgebungsplan). Eines der Rathäuser sei ins späte 19. oder frühe 20. Jahrhundert nach der Stadtvereinigung zu datieren, die anderen beiden entsprechen demnach den ursprünglichen zwei Siedlungen. Die Zwei-Gründungen-Theorie klärt den Widerspruch auf, warum von zwei Stadtgründern die Rede ist, auf die sich Bürgermeister im 20. Jahrhundert beziehen, und gleichzeitig die eigentliche Stadtgründung unter dem Namen Entenhausen, die nicht viel mehr war als die Vereinigung beider existierender Siedlungen, erst ca. 1860 erfolgte.[10]

David Duck als dritter Gründer

David Duck ist den Entenhausenern als Erbauer ihrer Wasserleitung bekannt, ihm zu Ehren weiht der Entenhausener Bürgermeister in "Verhängnisvolle Verwechslung" (WDC 201) einen Brunnen ein. Die Darstellung David Ducks ist ident wie die von Emil und Erasmus, weswegen PaTrick BAHNERS diesen in dieselbe Generation wie die beiden Gründer einordnet und die Gründung als "Familienunternehmen" bezeichnet.[11] Andreas PLATTHAUS geht noch einen Schritt weiter und bezeichnet David Duck als "grünen Gründer", womit er ihm ebensoviel Anteil an der Stadtgründung zuspricht.[12]

Frühere Besiedlung auf dem Boden Entenhausens

Auch Ansiedlungen auf dem Boden der späteren Stadt Entenhausens, noch vor der offiziellen Gründung durch die Gebrüder Erpel, wurden bereits diskutiert. Zunächst einmal herrscht Konsens, dass die Gegend zuvor von Indianern/Natives besiedelt war, die allerdings aus der offiziellen Erinnerung an die Phase der Stadtgründung gestrichen wurden. Emil und Erasmus Erpel werden dort nicht nur zu Gründern, sondern zu Erschließern und Fruchtbarmachern einer lebensunwirtlichen Umgebung ("Wüstenei") hochstilisiert. Bezeichnend für den Umgang mit den Natives ist, wie sich die Ducks auf dem kleinen Planeten im Weltall den dortigen kleinwüchsigen Indianern gegenüber verhalten ("Die Insel im All", US 29/1): Sie fühlen sich als höhere Wesen, als Entdecker vergleichbar mit Kolumbus, nehmen Unterwerfungsgesten der Natives an und scheuchen sie dann weg.[13] Entsprechendes sei auch in der Gründungszeit Entenhausens zu konstatieren, wobei diverse Optionen der Inanspruchnahme des Landes von SUCKOW aufgeführt worden sind: die Schaffung einer terra nullius durch Gewalt, durch dubiose Rechtstitel, durch einen den Natives aufgezwungenen, von ihnen wahrscheinlich in dessen Konsequenzen gar nicht verstandenen Vertrag oder durch Einzäunung, sowie die Absicherung der eigenen moralischen Überlegenheit des Entdeckers als Rechtfertigung für Entdeckung und Vertreibung der Natives im Sinne der Nomos-Doktrin Carl Schmitts.[14] Übrig bleibe ein Unbehagen, das durch die ausgebreiteten, friedvoll gebenden Arme der Darstellung Emil Erpels im Gedächtnis überwunden wird. Erasmus, der viel stärker noch die Gewalt gegen die Indianer personifiziere, wird dementsprechend nur als schmelzende Schneeplastik dargestellt.

BAHNERS vermutet, dass Emils Gründung gar nicht die erste war, sondern eine frühere Siedlung im Kampf gegen die Indianer untergegangen ist. Er schließt dies daraus, dass der Begriff "Wüstenei" teils spezifisch für bebautes Land gebraucht wird, das durch Krieg oder Naturgewalten verwüstet wurde.[15]

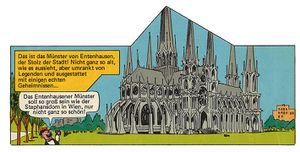

Aber auch weitere frühere Siedlungsversuche wurden diskutiert: Christian WESSELY schließt aus seiner Auseinandersetzung mit dem Entenhausener Münster, dass dieses einst Teil einer frühneuzeitlichen Klosteranlage aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts war. Bewohnt wurde die Klosteranlage von katholischen Mönchen, die im Zusammenhang mit den zunehmenden Gegensätzen zwischen Protestanten und Katholiken in der Reformationszeit nach Amerika[16] auswanderten. Die Mönche hätten durch ihren Katholizismus, ihre hohe Bildung und Kunstbegeisterung, andererseits aber auch ihre Unangepasstheit im Hinblick auf kirchliche Hierarchien bei beiden Seiten angeeckt, eine Auswanderung wäre daher die einzige Option gewesen. Das Münster errichteten die Mönche über einer alten indianischen Wasserkultstätte, die in Form des Münsterbrunnens sich in Relikten erhalten hat. Als Herkunftsort der Mönche vermutet WESSELY Frankreich.[17] BREU vermutet dagegen eher, dass die Klosteranlage der französischen Mönche im Zusammenhang mit einer französischen Kolonisierung der Region im 16. Jahrhundert errichtet wurde und dass die Mönche die Indianer missionieren sollten (ähnlich wie die spanischen Missionen Kaliforniens).[18] Die Option einer frühen Klosteranlage hängt allerdings von der Annahme eines frühen Baudatums des Münsters ab. WACKERHAGEN hat dagegen gewichtige Einwände erhoben und datiert den Bau aus vielfältigen, guten Gründen auf das 20. Jahrhundert.[19] Die Diskussion dazu scheint momentan noch nicht abgeschlossen, also können sich weitere Implikationen für die Münster-plus-Kloster-Theorie ergeben.

Eine weitere Form früherer Ansiedlung diskutiert BREU: Im Bereich der heutigen Gemeinde Entenhausen haben in der Frühen Neuzeit Piraten gelebt und von dort aus ihre Kaperfahrten vornehmlich gegen spanische Schiffe unternommen. Diese Annahme stützt sich auf diverse Berichte. In "Der Spuk vom Gumpensund" (US 23/2) wird Seeräuber Schundnickel erwähnt, der im Gumpensund vor den Toren Entenhausens ein nasses Grab fand. In "Kommt zur Küstenwache" (WDC 94) werden Flurnamen an der Küste erwähnt, die durchaus auf die Piratenzeit zurückgeführt werden können. Vor allem aber liegt Kirchenlamitz laut WOLLINAs Stadtplan unweit dieser Küstenabschnitte. Kirchenlamitz kann – dem von Barks teils gezeichneten Bericht "Piratengold" (FC 9) folgend – auf das 17. Jahrhundert datiert werden und war damals insofern sicherer Rückzugsort für Piraten, als Raffaelo Rapallo dort ein sicheres Versteck für seine Schatzkarte fand.[20] Die Piraten seien dann im 18. Jahrhundert soweit zurückgedrängt worden, dass eine Stadtgründung Entenhausens durch die Gebrüder Erpel möglich war.

Nicht-barksistische Theorien

Die folgenden Ansichten basieren nicht auf dem kanonischen Werk von Barks-Fuchs und werden hier nur deswegen angeführt, weil sie mehrfach Eingang in Texte von Donaldisten gefunden haben.

Gründung durch Dionys Duck

Diese Option findet sich in einer Geschichte Tony Strobls, die in einer Übersetzung durch Erika Fuchs in MM 31/1960 erschien. Dionys Duck wird hier von Donald als Stadtgründer bezeichnet und sei laut der Stadtchronik an einem heißen Sommertag nur leicht bekleidet in die Gegend des heutigen Entenhausens gekommen. Er habe dann die Stadt gewissermaßen im Unterhemd gegründet. Diese zweifelhafte Geschichte wurde von Christian BARON,[21][22] später auch von Boemund VON HUNOLTSTEIN[23] und sogar von Jürgen WOLLINA angeführt.[5]

Anmerkungen und Einzelnachweise

- ↑ PaTrick Bahners: Entenhausen: Die ganze Wahrheit. C.H. Beck Fachbuchverlag: München 2013. S. 37.

- ↑ Patrick Bahners: Per aspera ad Entenhausen. Ziele, Methoden und Probleme eines zeitgemäßen Geschichtsunterrichts. Der Hamburger Donaldist 49, S. 12

- ↑ Johnny A. Grote: Who's Who in Entenhausen. Mit Biographien von Andreas Platthaus. Ehapa Comic Collection: Stuttgart 1997. S. 33.

- ↑ Matthias Oppermann: Die Ente als Citoyen. Republikanismus und Bürgerbewußtsein in Entenhausen. Der Donaldist 112, S. 41

- ↑ 5,0 5,1 Jürgen Wollina: Reiseführer Entenhausen: Die schönsten Sehenswürdigkeiten. Ehapa Comic Collection: Köln 2010. S. 23.

- ↑ PaTrick Bahners: Entenhausen: Die ganze Wahrheit. C.H. Beck Fachbuchverlag: München 2013. S. 37–39.

- ↑ Dieses Datum ist eine Annäherung, das sich durch die erstmalige Übermittlung und schließliche Publikation des Berichts "Das Autorennen" in der Urbarks-Fassung im Jahr 1960 ergibt.

- ↑ PaTrick Bahners: Entenhausen: Die ganze Wahrheit. C.H. Beck Fachbuchverlag: München 2013. S. 43.

- ↑ Jakob Breu: Eine kurze Geschichte Entenhausens. Historia prope completa Civitatis Entenhauseniensis et Stellae Anatium. DDSH 59, S. 60.

- ↑ Jakob Breu: Eine kurze Geschichte Entenhausens. Historia prope completa Civitatis Entenhauseniensis et Stellae Anatium. DDSH 59, S. 42–43, 60.

- ↑ PaTrick Bahners: Entenhausen: Die ganze Wahrheit. C.H. Beck Fachbuchverlag: München 2013. S. 44–46.

- ↑ Andreas Platthaus: Die treten ab wie Blücher. Der Donaldist 148, S. 19

- ↑ PaTrick Bahners: Entenhausen: Die ganze Wahrheit. C.H. Beck Fachbuchverlag: München 2013. S. 47–49.

- ↑ Gregor Suckow: Wildes Recht: Entenhausen und seine Natives. Der Donaldist 165

- ↑ PaTrick Bahners: Entenhausen: Die ganze Wahrheit. C.H. Beck Fachbuchverlag: München 2013. S. 51.

- ↑ Hierzu siehe Wo liegt Entenhausen?

- ↑ Christian Wessely: Das Entenhausener Münster - eine erste Annäherung. Der Donaldist 145, S. 19

- ↑ Jakob Breu: Eine kurze Geschichte Entenhausens. Historia prope completa Civitatis Entenhauseniensis et Stellae Anatium. DDSH 59, S. 38.

- ↑ Uwe Wackerhagen: Das Entenhausener Münster - Sakralbau oder Vergnügungspark? Der Donaldist 165, p. 26

- ↑ Jakob Breu: Eine kurze Geschichte Entenhausens. Historia prope completa Civitatis Entenhauseniensis et Stellae Anatium. DDSH 59, S. 36–37.

- ↑ Christian Baron: Leserbrief. Der Hamburger Donaldist 18, S. 25

- ↑ Christian Baron: Zeig' mir das Land, wo die Enten wohnen. Der Hamburger Donaldist 028, S. 5

- ↑ Boemund von Hunoltstein: Entenhausen - Kenndaten einer Metropole und ihres Umfeldes. Der Hamburger Donaldist 40, S. 22