Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts

Anmerkung: Aufgrund des Zitatcharakters wird hier jeweils die Original-Rechtschreibung angewendet

Jean de La Fontaine (1621-1695) |

|---|

Die Eiche und das SchilfrohrDie Fabel wird nicht wörtlich, aber sinngemäß zitiert. |

Francis Bacon 1561-1626) |

Wissen ist Macht |

Alexander Pope (1688-1744) |

Zeit und RaumMartinus Scriblerus on the Art of Sinking in Poetry (1728), Kapitel 11

|

Hofmann von Hofmansswaldau (1616-1679) |

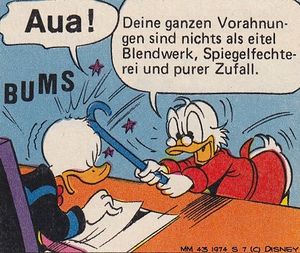

Blendwerk In diesem Gedicht beschreibt der Dichter die Täuschungen des Lebens und die Vergänglichkeit des irdischen Daseins. Er stellt fest, dass das Leben von Illusionen und falschen Erwartungen geprägt ist, die den Menschen in die Irre führen, was den Geist des Barockzeitalters widerspiegelt, das oft von einer pessimistischen Sicht auf die Welt und der Konzentration auf die Vergänglichkeit des Lebens gekennzeichnet war. |

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1622-1676) |

Flöhe in die Ohren setzen Der Ausdruck „Flöhe in die Ohren setzen“ stammt ursprünglich aus dem Werk „Der abenteuerliche Simplicissimus“ (1668), einem der bedeutendsten Werke der deutschen Barockliteratur. Der genaue Wortlaut lautet: „Ich setze ihm die Flöhe in die Ohren.“ In diesem Zusammenhang bedeutet der Ausdruck, jemanden durch subtile Beeinflussung oder schlaue Überredung zu einer Idee oder Handlung zu verleiten. Die Bedeutung ist ähnlich wie die heutige Verwendung des Ausdrucks, nämlich jemandem „dumme“ oder „unnütze“ Gedanken einzuflüstern. |

William Shakespeare (1564-1616) |

Gut gebrüllt Löwe Im 5. Akt, 1. Szene von „Ein Sommernachtstraum“ verwendet Philostrat, der Regisseur des Theaters, diesen Ausdruck, um den Schauspieler Snug, der den Löwen in einem Theaterstück spielt, zu loben. Der Schauspieler, der in der Rolle des Löwen auftritt, brüllt so kräftig, dass Philostrat ihn für seine Leistung in dieser Szene anerkennt – doch gleichzeitig wird die Wendung auch ein wenig humorvoll und ironisch verwendet, weil das Brüllen des Löwen als etwas übertrieben oder komisch empfunden wird. Die genaue Stelle im Originaltext lautet: „Well said, old moon! / I’ll jest upon thee in another key, / And tell thee that thy voice is very sweet." Dabei wird „Gut gebrüllt, Löwe!“ in die Szene eingeführt, um zu betonen, dass etwas Lautes oder Eindrucksvolles gesagt wird, das allerdings nicht unbedingt tiefgründig ist. |

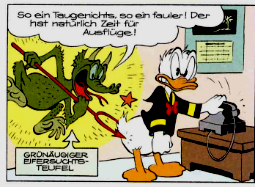

Grünäugiger EifersuchtsteufelDer Ausdruck „grünäugiger Eifersuchtsteufel“ stammt aus Shakespeares Othello. In Akt 3, Szene 3 von Othello wird die berühmte Passage von Iago gesprochen, der Othello gegen seine Frau Desdemona in Bezug auf Eifersucht aufhetzt. Die genaue Stelle lautet: „O, er ist der grünäugige Eifersuchtsteufel, / Der, der die Beute frisst, die er liebt.“ Im Originaltext: „O, beware, my lord, of jealousy; / It is the green-eyed monster which doth mock / The meat it feeds on.“ Iago beschreibt die Eifersucht als einen „grünäugigen Monster“, das die Person verspottet, die unter ihr leidet, und diejenige, die sie liebt, zerstört. Der Ausdruck „grünäugig“ bezieht sich auf die oft als krankhaft und schädlich dargestellte Natur der Eifersucht, die die Wahrnehmung des Menschen verzerrt und zu irrationalen Handlungen führen kann. |

Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde..   |

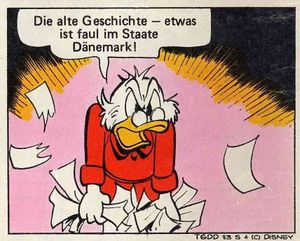

Es ist etwas faul im Staate Dänemark Die genaue Passage im Original lautet: „Something is rotten in the state of Denmark.“ Marcellus spricht diese Worte, nachdem Hamlet dem Geist seines Vaters begegnet ist und eine düstere, unheilvolle Atmosphäre den Hof Dänemarks zu durchdringen scheint. Es ist eine Anspielung auf die Korruption und das politische Unrecht, das im Königreich herrscht – besonders auf den Mord, den der neue König Claudius begangen hat, um an die Macht zu kommen. |

Überschnappen oder nicht überschnappen, das ist hier die Frage. Das berühmte Zitat „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“ stammt aus William Shakespeares Hamlet, genauer gesagt aus Akt 3, Szene 1. Es wird von Hamlet selbst ausgesprochen und ist Teil seines berühmten Monologs, in dem er über Leben und Tod nachdenkt. Die vollständige Passage lautet im Original: „To be, or not to be, that is the question: / Whether 'tis nobler in the mind to suffer / The slings and arrows of outrageous fortune, / Or to take arms against a sea of troubles / And by opposing end them.“ Dieser Monolog gehört zu den bekanntesten und tiefgründigsten in der westlichen Literatur. Hamlet stellt hier die fundamentale Frage über den Wert des Lebens und über die Möglichkeit des Todes als Flucht vor den Leiden des Lebens. Er reflektiert, ob es edler ist, das Leiden des Lebens zu ertragen oder gegen die Schwierigkeiten zu kämpfen, selbst wenn dieser Kampf mit dem Tod endet. |

Bereit sein ist alles Die genaue Stelle lautet im Original: „All things are ready, if our minds be so.“ In der deutschen Übersetzung wird dies oft als „Bereit sein ist alles“ wiedergegeben. |

Ach, Julia! Ist deiner Freude Maß gehäuft.. Die vollständige Passage lautet im Original (in einer Übersetzung von Shakespeare): „Ah, Juliet! If the measure of thy joy / Be heaped like mine and that thy skill be more / To blazon it, then sweeten with thy breath / This neighbor air, and let rich music's tongue / Unfold the imagin'd happiness that both / Receive in either by this dear encounter.“ In dieser Szene ist Romeo überwältigt von seiner Liebe zu Julia und der Freude über ihre Vereinigung. Er stellt sich vor, dass, wenn Julias Freude genauso groß ist wie seine eigene, die Welt ihre Glückseligkeit widerspiegeln sollte, und er drückt seine Gefühle in einer sehr poetischen und leidenschaftlichen Weise aus. |

Ende gut, alles gut In der deutschen Übersetzung wird dies oft als „Ende gut, alles gut“ wiedergegeben. Diese Aussage wird von Helen, der Hauptfigur des Stücks, ausgesprochen, nachdem sich die Handlungsstränge aufgelöst haben und sich alles zum Guten wendet. Der Ausdruck reflektiert die Idee, dass trotz aller Schwierigkeiten und Missverständnisse, die im Verlauf der Geschichte aufgetreten sind, ein glückliches Ende letztlich alle vorherigen Probleme überwiegt und die positiven Ergebnisse die negativen übertreffen. |

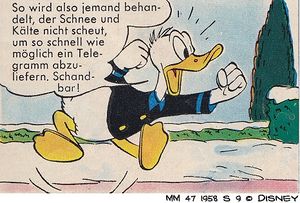

Schandbar Im Originaltext von „King Richard III.“ verwendet Shakespeare das Wort „dishonorable“, was in der deutschen Übersetzung oft mit „schandbar“ wiedergegeben wird. Das Wort wird in der Tragödie verwendet, um Handlungen oder Charakterzüge als moralisch verwerflich und unehrenhaft zu kennzeichnen. Der Ausdruck „schandbar“ stammt nicht direkt aus den Werken von Shakespeare. Es handelt sich eher um ein altmodisches deutsches Wort, das „schändlich“ oder „verachtenswert“ bedeutet und nicht explizit mit Shakespeare verbunden ist. |