Literatur des 19. Jahrhunderts: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| (18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

==== Der Himmel ist klar ==== | ==== Der Himmel ist klar ==== | ||

[[Datei:Bierbaum, Otto Josephine Der Himmel ist schön, der... WDC 149 MM 2 1954 S04.jpg|mini|WDC 149 MM 2 1954 S04.jpg]]Mit diesem Vers versuchen Schüler gelegentlich ihren Lehrer zu animieren, den Unterricht abzubrechen und ihnen freizugeben. Er ist die Umformung eines Verses aus dem Gedicht »Josephine« von Otto Julius Bierbaum (1865-1910): »'''Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön,/Madame, wir wollen spazieren gehn.'''« | [[Datei:Bierbaum, Otto Josephine Der Himmel ist schön, der... WDC 149 MM 2 1954 S04.jpg|mini|WDC 149 MM 2 1954 S04.jpg]]Mit diesem Vers versuchen Schüler gelegentlich ihren Lehrer zu animieren, den Unterricht abzubrechen und ihnen freizugeben. Er ist die Umformung eines Verses aus dem Gedicht »Josephine« von Otto Julius Bierbaum (1865-1910): »'''Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön,/Madame, wir wollen spazieren gehn.'''« | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

| Zeile 98: | Zeile 16: | ||

s.a. [[Barks’ Thierleben|Barks Thierleben.]] | s.a. [[Barks’ Thierleben|Barks Thierleben.]] | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

| Zeile 349: | Zeile 99: | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

=== | === Charles Dickens === | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

==== | ==== Nicholas Nickelby ==== | ||

[[Datei:Dickens Nicholas Nickelby MM 1 1986 S22.jpg|mini|]]Nicholas Nickleby (auch: „Nikolas Nickleby“ oder „Nikolaus Nickleby“; englischer Originaltitel: The Life and Adventures of Nicholas Nickleby) ist ein Roman von Charles Dickens aus dem Jahr 1838/1839. Durch den persönlichen Kontakt von Dickens mit dem Verleger George Westermann wurde der Roman sehr zügig von Karl Heinrich Hermes übersetzt und ebenfalls noch 1838–1839 in Braunschweig herausgegeben. Weitere deutsche Übersetzungen stammen von Carl Kolb (1855), Julius Seybt (1898), Gustav Meyrink und Maria von Schweinitz (1966).<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Nickleby]</ref> | |||

|- | |- | ||

! | ! | ||

=== | === Fjodor Dostojewski === | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

==== | ==== Raskolnikow, Edler von Ehrenfels ==== | ||

[[Datei: | [[Datei:BL WDC-08-39 Der russische Rassehund.jpg|mini|BL_WDC-08-39 Der russische Rassehund]]Der russische Rassehund trägt den Namen einer der Figuren aus "Schuld und Sühne"[https://de.wikipedia.org/wiki/Schuld_und_S%C3%BChne]. Der Roman trug in frühen Übersetzungen gar den Titel "Raskolnoikow". | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

| Zeile 443: | Zeile 191: | ||

Und war am fünften Tage tot. | Und war am fünften Tage tot. | ||

|- | |- | ||

|[[Datei:Image7.jpg|rechts|mini|MOC 4/1 Maharadscha für einen Tag]] | |||

| | |||

[[Datei: | |||

==== | ==== Ich esse keine Schrotkugeln! Nein, Schrotkugeln esse ich nicht. ==== | ||

↵Nach Heinrich Hoffmann: Der Suppen-Kaspar, aus: Der Struwwelpeter. | |||

↵'''Ich''' '''esse keine''' Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht! '''Nein,''' meine Suppe '''ess’ ich nicht!''' | |||

'' | |||

'' | |||

'' | |||

! | |||

|- | |- | ||

! | ! | ||

| Zeile 609: | Zeile 214: | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

=== | === Conrad Ferdinand Meyer === | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

==== | ==== Hier ist unsres Bleibens nicht ==== | ||

[[Datei: | [[Datei:TGDD110 Seemannslos.jpg|mini|TGDD110 Seemannslos]]Das Amulett | ||

9. Kapitel | |||

Ich hatte Gasparde auf mein Lager gebettet, wo die Bleiche zu schlummern schien, und stand neben ihr, überlegend was zu tun sei. Sie war unscheinbar wie eine Dienerin gekleidet, wohl in der Absicht mit ihrem Pflegevater zu fliehen. Ich trug die Tracht der Schweizergarde. | |||

Ein wilder Schmerz bemächtigte sich meiner über all das frevelhaft vergossene teure und unschuldige Blut. »Fort aus dieser Hölle!« sprach ich halblaut vor mich hin. | |||

»Ja, fort aus dieser Hölle!« wiederholte Gasparde, die Augen öffnend und sich auf dem Lager in die Höhe richtend. »'''Hier ist unsres Bleibens nicht!''' Zum ersten nächsten Tore hinaus!« | |||

»Bleibe noch ruhig!« erwiderte ich. »Unterdessen wird es Abend und die Dämmerung erleichtert uns vielleicht das Entrinnen.« | |||

! | |||

|- | |- | ||

! | ! | ||

| Zeile 669: | Zeile 264: | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

=== Heinrich Seidel === | === Heinrich Seidel === | ||

|- | |- | ||

| | | | ||

==== Dem Ingeniör ist nichts zu schwör ==== | ==== Dem Ingeniör ist nichts zu schwör ==== | ||

[[Datei:Heinrich Seidel Ingenieurslied (1871) FC 1047 MV 4 1964 S29.jpg|mini|FC 1047 MV 4 1964 S29]]Ingenieurslied (1871 | [[Datei:Heinrich Seidel Ingenieurslied (1871) FC 1047 MV 4 1964 S29.jpg|mini|FC 1047 MV 4 1964 S29]]Ingenieurslied (1871) | ||

Der am 25. Juni 1842 im Mecklenburgisch-Schwerinischen Perlin geborene Pfarrerssohn Heinrich Friedrich Wilhelm Karl Philipp Georg Eduard Seidel<ref>[https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Seidel]</ref> war ab 1868 in Berlin als Ingenieur tätig, dort entwarf er unter anderem die damals in Europa einmalige Hallenkonstruktion des Anhalter Bahnhofs mit einer Spannweite von 62,5 Metern. 1880 gab er den Ingenieurberuf auf, lebte als freier Schriftsteller und schilderte in Erzählungen die idyllischen Seiten des bürgerlichen Lebens. Zu seinem 60. Geburtstag wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock verliehen. | |||

Der berühmte Spruch "Dem Ingenieur ist nichts zu schwer" war sein Motto. Er überdauerte die Zeiten in seinem Ingenieurslied. Dr. Erika Fuchs wandelte ihn bei ihrer Arbeit an der deutschen Übersetzung von Walt Disneys Daniel-Düsentrieb-Geschichten zu dem bekannten Ausruf "Dem Ingeniör ist nichts zu schwör" ab.<ref>https://bauforum.wirklichewelt.de/index.php?id=2481</ref> und verwandte es selbst sehr gerne, z.B. | |||

MM 6/1957 p.6, MM11/1957 p. 9, MM 32/1961 p. 5, MM 48/1958 p. 30 | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ | |||

|'''Dem Ingenieur ist nichts zu schwere''' - | |||

Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!" | Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!" | ||

| Zeile 715: | Zeile 291: | ||

Er geht drauf los! | Er geht drauf los! | ||

|Den Riesen macht er sich zum Knechte, | |||

Den Riesen macht er sich zum Knechte, | |||

Dess' wilder Mut, durch Feuersglut aus Wasserflut befreit, | Dess' wilder Mut, durch Feuersglut aus Wasserflut befreit, | ||

| Zeile 731: | Zeile 305: | ||

Am Eisenstrick! | Am Eisenstrick! | ||

|Was heut' sich regt mit hunderttausend Rädern, | |||

Was heut' sich regt mit hunderttausend Rädern, | |||

In Lüften schwebt, in Grüften gräbt und stampft und dampft und glüht, | In Lüften schwebt, in Grüften gräbt und stampft und dampft und glüht, | ||

| Zeile 747: | Zeile 319: | ||

Der Ingenieur! | Der Ingenieur! | ||

|Die Ingenieure sollen leben! | |||

Die Ingenieure sollen leben! | |||

In ihnen kreist der wahre Geist der allerneusten Zeit! | In ihnen kreist der wahre Geist der allerneusten Zeit! | ||

| Zeile 763: | Zeile 333: | ||

Der Ingenieur! | Der Ingenieur! | ||

|} | |||

| | |||

|- | |- | ||

! | ! | ||

| Zeile 785: | Zeile 343: | ||

|- | |- | ||

! | ! | ||

=== Hugo von Hoffmannsthal === | === Hugo von Hoffmannsthal === | ||

|- | |- | ||

| Zeile 791: | Zeile 350: | ||

Die Redewendung ist als solche deutlich älter findet aber in von Hoffmannsthals Werk "Jedermann" gleich vier Mal Verwendung<ref>[https://www.unifr.ch/orthodoxia/de/assets/public/Lehre/FS2021%20-%20Eschatologie/Jedermann.pdf]</ref>: | Die Redewendung ist als solche deutlich älter findet aber in von Hoffmannsthals Werk "Jedermann" gleich vier Mal Verwendung<ref>[https://www.unifr.ch/orthodoxia/de/assets/public/Lehre/FS2021%20-%20Eschatologie/Jedermann.pdf]</ref>: | ||

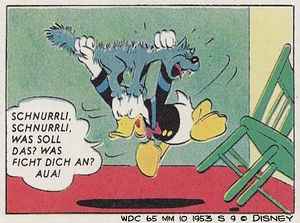

[[Datei:von Hofmannsthal was ficht dich an Jedermann WDC 65 MM 10 1953 S09.jpg|mini|WDC 65 MM 10 1953 S09]][[Datei:von Hoffmannsthal Jedermann was ficht dich an MM 22 1985 S2 (B).jpg|mini|MM 22 1985 S2 ]]DICKER VETTER. | [[Datei:von Hofmannsthal was ficht dich an Jedermann WDC 65 MM 10 1953 S09.jpg|mini|WDC 65 MM 10 1953 S09]][[Datei:von Hoffmannsthal Jedermann was ficht dich an MM 22 1985 S2 (B).jpg|mini|MM 22 1985 S2 ]] | ||

[[Datei:Was ficht dich.jpg|mini|Ein Meister seines Fachs, TGDD 25 ]] | |||

DICKER VETTER. | |||

Potz Maus, mein Vetter Jedermann, | Potz Maus, mein Vetter Jedermann, | ||

| Zeile 824: | Zeile 385: | ||

Wenn nit, was sonsten ficht euch an? | Wenn nit, was sonsten ficht euch an? | ||

|- | |||

! | |||

=== Börries von Münchhausen === | |||

|- | |||

| | |||

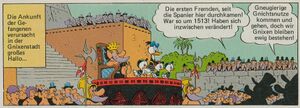

==== Gneugierige Gnichtsnutze kommen und gehen, Gnixen bleiben ewig bestehen ==== | |||

[[Datei:Sumpfgnomen TGDD106.jpg|mini|Sumpfgnomen TGDD106]]Der Reim ist wohl dem Gedicht "Lederhosen-Saga"<ref>https://peter-becker.de/Fundgrube/Gedichte/Lederhosen.htm</ref> entnommen: | |||

{| class="wikitable" | |||

|+ | |||

|Es war ein alter schwarzbrauner Hirsch, | |||

Großvater schoss ihn auf der Pirsch, | |||

Und weil seine Decke so derb und dick, | |||

Stiftete er ein Familienstück. | |||

Nachdem er lange nachgedacht, | |||

Ward eine Hose draus gemacht – | |||

Denn Geschlechter kommen, Geschlechter vergehen, | |||

Hirschlederne Reithosen bleiben bestehen. | |||

Er trug sie dreiundzwanzig Jahr, | |||

Eine wundervolle Hose es war! | |||

|Und als mein Vater sie kriegte zu Lehen, | |||

Da hatte die Hose gelernt zu stehen, | |||

Steif und mit durchgebeulten Knien | |||

Stand sie abends vor dem Kamin – | |||

Schweiß, Regen, Schnee – ja, mein Bester: | |||

Eine lederne Hose wird immer fester! | |||

Und als mein Vater an die Sechzig kam, | |||

Einen Umbau der Hose er vor sich nahm. | |||

Das Leder freilich war unerschöpft, | |||

Doch die Büffelhornknöpfe warn dünn geknöpft | |||

Wie alte Groschen, wie Scheibchen nur – | |||

Er erwarb eine neue Garnitur. | |||

Und dann allmählich machte das Reiten | |||

Ihm nicht mehr den Spaß wie in früheren Zeiten. | |||

|An mich in der dritten Generation. | |||

Ein Reiterleben in Niedersachsen – | |||

Die Gaben der Hose warn wieder gewachsen! | |||

Sie saß jetzt zu Pferde, wie aus Guss, | |||

Und hatte wunderbaren Schluss, | |||

Und abends stand sie mit krummen Knien | |||

Wie immer zum Trocknen am Kamin. | |||

Aus Großvaters Tagen herüber klingt | |||

Eine ferne Sage, die sagt und singt, | |||

Die Hose hätte in jungen Tagen | |||

Eine prachtvolle grüne Farbe getragen, | |||

Mein Vater dagegen – ich weiß es genau – | |||

Nannte die Hose immer grau | |||

Seit Neunzehnhundert ist sie zu schaun | |||

Etwa wie guter Tabak: braun! | |||

|Besonders der Trab in den hohen Kadenzen | |||

Ist kein Vergnügen für Exzellenzen, | |||

So fiel die Hose durch Dotation | |||

So entwickelte sie, fern jeder engen Geize, | |||

Immer neue Ästhetische Reize | |||

Und wenn mein Ältester einst sie trägt, | |||

Wer weiß, ob sie nicht in Blaue schlägt! | |||

Denn fern im Nebel der Zukunft schon | |||

Seh` ich die Hose an meinem Sohn. | |||

Er wohnt in ihr, wie wir drin gewohnt, | |||

Und es ist nicht nötig, dass er sie schont, | |||

Ihr Leder ist ganz unerschöpft | |||

Die Knöpfe nur sind wieder durchgeknöpft, | |||

Und er stiftet, folgend der Väter Spur, | |||

Eine neue Steinnussgarnitur. | |||

'''Ja Geschlechter kommen, Geschlechter gehen,''' | |||

'''Hirschlederne Reithosen bleiben bestehen''' | |||

|} | |||

|- | |- | ||

! | ! | ||

Aktuelle Version vom 3. September 2025, 16:12 Uhr

Otto Bierbaum | ||||

|---|---|---|---|---|

Der Himmel ist klar | ||||

Alfred Brehm | ||||

Tierleben s.a. Barks Thierleben. | ||||

Wilhelm Busch | ||||

Klickeradoms! ... Mienzi kann noch schnell enteilen, Aber Munzel muss verweilen; Denn es sitzt an Munzels Kopf Festgeschmiegt der Sahnetopf. Blindlings stürzt er sich zur Erd'. Klacks! - Der Topf ist nichts mehr wert. Aufs Büfett geht es jetzunder; Flaschen, Gläser - alles runter! Sehr in Ängsten sieht man ihn Aufwärts sausen am Kamin. Ach! - Die Venus ist perdü - Klickeradoms! - von Medici! Weh! Mit einem Satze ist er Vom Kamine an den Lüster; Und da geht es Klingelingelings! Unten liegt das teure Dings. Schnell sucht Munzel zu entrinnen, Doch er kann nicht mehr von hinnen. | ||||

Dieses war der erste Streich, Doch der zweite folgt sogleich.   Doch der zweite folgt ſogleich. | ||||

Ihrer Taten schwarzes Bild ist vor meinem Blick enthüllt ... »Dies« – spricht Debisch – »scheint mir ein Neugeborner Spatz zu sein. Ei, wie käme dieses dann?! Kuno, sag ich, sieh mich an!! Deiner Taten schwarzes Bild Ist vor meinem Blick enthüllt; Und nur dieses sage ich: Pfui, mein Sohn, entferne dich!! –« | ||||

wehe weheMax und Moritz ... Wenn ich auf das Ende sehe!! ... | ||||

Charles Dickens | ||||

Nicholas Nickelby | ||||

Fjodor Dostojewski | ||||

Raskolnikow, Edler von Ehrenfels | ||||

Arthur Conan Doyle | ||||

Der Hund von Baskerville | ||||

Theodor Fontane | ||||

Die Poggenpuhls Die Handlung, angesiedelt im Dreikaiserjahr 1888, beschreibt eine Offiziersfamilie, deren Familienoberhaupt gefallen ist und die in einer Mietskaserne wohnt. Ein durchgehendes Motiv ist die finanzielle Kargheit. Sie macht aus dem Plot eine Art soziologischer Studie über den verarmten Offiziersadel in Preußen-Deutschland. Die sympathische Selbstachtung, mit der die Familienmitglieder den ständigen Mangel ertragen, schildert Fontane mit Sinn für unfreiwillige Komik und in mitfühlender Ironie.[3] | ||||

Ludwig Ganghofer | ||||

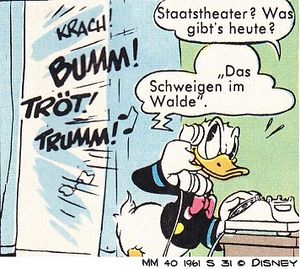

Das Schweigen im Walde | ||||

Heinrich Hoffmann | ||||

o weh und ach Der Kaspar, der war kerngesund, Ein dicker Bub und kugelrund, Er hatte Backen rot und frisch; Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fing er an zu schrei’n: „Ich esse keine Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht! Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“ Am nächsten Tag, — ja sieh nur her! Da war er schon viel magerer. Da fing er wieder an zu schrei’n: „Ich esse keine Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht! Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“ Am dritten Tag, o weh und ach! Wie ist der Kaspar dünn und schwach! Doch als die Suppe kam herein, Gleich fing er wieder an zu schrei’n: „Ich esse keine Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht! Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!“ Am vierten Tage endlich gar Der Kaspar wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot — Und war am fünften Tage tot. | ||||

Ich esse keine Schrotkugeln! Nein, Schrotkugeln esse ich nicht.↵Nach Heinrich Hoffmann: Der Suppen-Kaspar, aus: Der Struwwelpeter. ↵Ich esse keine Suppe! Nein! Ich esse meine Suppe nicht! Nein, meine Suppe ess’ ich nicht! | ||||

Anton Memminger | ||||

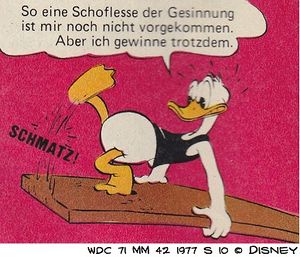

Schoflesse Der Ausdruck ist in der Literatur nur selten belegt.

Sofern Frau Dr. Fuchs sich diese Wortschöpfung nicht selbst ausgedacht hat, lässt sich nur das Memmingersche Zitat als Quelle annehmen. Die Kombination "Schoflesse der Gesinnung" scheint jedoch tatsächlich eine original Fuchssche Wortschöpfung zu sein. und wird seither auch gerne zitiert. | ||||

Conrad Ferdinand Meyer | ||||

Hier ist unsres Bleibens nicht 9. Kapitel Ich hatte Gasparde auf mein Lager gebettet, wo die Bleiche zu schlummern schien, und stand neben ihr, überlegend was zu tun sei. Sie war unscheinbar wie eine Dienerin gekleidet, wohl in der Absicht mit ihrem Pflegevater zu fliehen. Ich trug die Tracht der Schweizergarde. Ein wilder Schmerz bemächtigte sich meiner über all das frevelhaft vergossene teure und unschuldige Blut. »Fort aus dieser Hölle!« sprach ich halblaut vor mich hin. »Ja, fort aus dieser Hölle!« wiederholte Gasparde, die Augen öffnend und sich auf dem Lager in die Höhe richtend. »Hier ist unsres Bleibens nicht! Zum ersten nächsten Tore hinaus!« »Bleibe noch ruhig!« erwiderte ich. »Unterdessen wird es Abend und die Dämmerung erleichtert uns vielleicht das Entrinnen.« | ||||

Karl Rode | ||||

Wir stehen auf des Gartens Stufen und sind bereit Hurra zu rufen soweit sich's irgend machen lässt.

Es ist des Kaisers Segelyacht, die stolze ‚Meteor‘! Der Kaiser steht am Steuerrad, Prinz Heinrich lehnt am Schlot, und hinten hißt Prinz Adalbert die Flagge ‚Schwarz-Weiß-Rot‘. Und achtern, tief in der Kombüse, brät Speck Viktoria Louise. Ein Volk, dem solche Fürsten stehn’, da hat es keine Not! Deutschland kann niemals untergehen, es lebe ‚Schwarz-Weiß-Rot‘! So stehn wir an des Thrones Stufen, und halten ihm in Treue fest, und sind bereit, hurra zu rufen, wo es sich irgend machen läßt. | ||||

Heinrich Seidel | ||||

Dem Ingeniör ist nichts zu schwör Der am 25. Juni 1842 im Mecklenburgisch-Schwerinischen Perlin geborene Pfarrerssohn Heinrich Friedrich Wilhelm Karl Philipp Georg Eduard Seidel[8] war ab 1868 in Berlin als Ingenieur tätig, dort entwarf er unter anderem die damals in Europa einmalige Hallenkonstruktion des Anhalter Bahnhofs mit einer Spannweite von 62,5 Metern. 1880 gab er den Ingenieurberuf auf, lebte als freier Schriftsteller und schilderte in Erzählungen die idyllischen Seiten des bürgerlichen Lebens. Zu seinem 60. Geburtstag wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock verliehen. Der berühmte Spruch "Dem Ingenieur ist nichts zu schwer" war sein Motto. Er überdauerte die Zeiten in seinem Ingenieurslied. Dr. Erika Fuchs wandelte ihn bei ihrer Arbeit an der deutschen Übersetzung von Walt Disneys Daniel-Düsentrieb-Geschichten zu dem bekannten Ausruf "Dem Ingeniör ist nichts zu schwör" ab.[9] und verwandte es selbst sehr gerne, z.B. MM 6/1957 p.6, MM11/1957 p. 9, MM 32/1961 p. 5, MM 48/1958 p. 30

| ||||

Thekla von Gumpert | ||||

Herzblättchens Zeitvertreib | ||||

Hugo von Hoffmannsthal | ||||

Was ficht dich anDie Redewendung ist als solche deutlich älter findet aber in von Hoffmannsthals Werk "Jedermann" gleich vier Mal Verwendung[10]:    DICKER VETTER. Potz Maus, mein Vetter Jedermann, Wie grüßt Ihr uns, was ficht Euch an? ... BUHLSCHAFT. Was ficht dich an, bist du mir krank? ... BUHLSCHAFT. Um Christi Willen, was ficht dich an, Mein Buhle traut, mein lieber Mann, Ich bin bei dir, sieh doch auf mich, Dein bin ich heut und ewiglich. ... MAGERER VETTER. Potz Velten, Vetter Jedermann, Habt Ihr leicht die Melancholie? Wenn nit, was sonsten ficht euch an? | ||||

Börries von Münchhausen | ||||

Gneugierige Gnichtsnutze kommen und gehen, Gnixen bleiben ewig bestehen

| ||||

Ernst Freiherr von Wolzogen | ||||

Die Erbschleicherinnen Zwei echte Münchener Madeln, und noch dazu aus einer Künstlerfamilie, in das Haus eines Berliner Geheimrats, und noch dazu eines Professors des Kirchenrechtes verschlagen – das kann schon an sich keinen guten Klang geben. Wenn aber der gute schwache Onkel Geheimrat noch dazu mit einer etwas steifen Dame aus dem rheinisch-westfälischen Industriegebiete verheiratet ist, dann muß es Funken stieben. Wolzogen, der lieber lacht als weint, hat dieser gefährlich explosiven Mischung unvereinbarer Elemente im allgemeinen die lustige Seite abgewonnen und führt seine Heldinnen und Helden fast alle zum glücklichen Ziele, zur erfolgreichen Künstlerschaft die eine, zur glücklichen Hochzeit mit dem geliebten Manne die andere. Nur eine muß fort von der fröhlichen Tafel des Lebens, Milka, die radikale Russin, die gleich der armen Semele in allzu heißen Flammen vergeht. Ihre düstere, im besten Sinne tragische Gestalt bildet in scharfem Kontrast die dunkle Folie, von der sich das Licht-Elflein Lizzi um so holder und lieblicher abhebt. [12] | ||||

Johann Joachim Winckelmann | ||||

Erhabene Einfalt und schlichte Größe Aus: Acta Germanica. Organ für Deutsche Philologie. (Hrsg: Rudolf Henning). Band VII, Heft 1 (1908). Beiträge zur Kenntnis des Sprachgebrauchs im Volksliede des XIV. und XV. Jahrhunderts. Von Karl Hoeber. [13]: Kellers Gedichte sind denen Schillers innerlich fremd. Sein ganzes Wesen ist unantik — das Wort im Sinn der Klassiker genommen — , er ist nicht betrachtender Ästhet, sondern Kämpfer, sein Ideal ist nicht Schönheit, sondern hinreißende Wirkung, statt erhabener Einfalt und stiller Größe zeigt er sprudelnde Lebhaftigkeit in wirrem Drang. Vor allem sind ihm die antiken Formen fremd. Nicht einmal in den Epigrammen verwendet er das Distichon, das nur in der Spätzeit einmal vorkommt; und wie arm in der Idee, unbeholfen in der begrifflichen Ausdrucksweise stehen seine Epigramme neben denen Schillers! Eine weitere Erwähnung findet sich in Walter Rehms philologischem Standardwerk "Griechentum und Goethezeit", Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, 1938 (Originalzitat nicht vorhanden, bitte nachtragen). Besonders bekannt dürften allerdings Johann Joachim Winckelmanns[14] "Kleine Schriften zur Kunst der Antike" sein, die den Titel "Edle Einfalt und stille Größe" trugen und 1909 erschienen: Für Winckelmann war es die höchste Aufgabe der Kunst, die Schönheit darzustellen. Hierfür fand er die Formel „edle Einfalt und stille Größe“, welche er dem Verspielten und Überladenen des Barock und Rokoko entgegenstellte. Seine Begeisterung für die männlichen Helden- und Götterstatuen der Antike war zugleich ein Ausdruck seiner homosexuellen Neigung, die sich auch in seinen Briefwechseln zeigt. Winckelmanns auf die Formel „edle Einfalt und stille Größe“ gebrachtes Ideal war prägend für die Bildhauerei bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. | ||||

Autor unbekannt | ||||

Dunkel wars, der Mond schien helleAnfangszeilen des Nonsens-Gedichtes "Verkehrte Welt" (ca. 1875). Kaum ein deutsches Gedicht ist so widersprüchlich wie "Verkehrte Welt". In dieser Welt ist nichts, wie es scheint und auch der Autor ist unklar. Es stammt vermutlich weder von Christian Morgenstern, noch von Joachim Ringelnatz, James Krüss, Lewis Carroll oder Johann Wolfgang von Goethe.[10] 1875: die älteste erste Zeile 1894: die älteste erste Strophe 1898: die ältesten mehrstrophigen Fassungen Zahllose Varianten und Zusätze existieren, die in Form und Stil aber meist weit von den ersten beiden Strophen entfernt sind. Die folgenden Strophen sind — heute — mehr oder minder kanonisch:Diese Fassung wurde maßgeblich von James Krüss (siehe dort) beeinflusst.[15] |

- ↑ [1]

- ↑ [2]

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Poggenpuhls

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Schweigen_im_Walde_(Roman)

- ↑ [3]

- ↑ [4]

- ↑ [5]

- ↑ [6]

- ↑ https://bauforum.wirklichewelt.de/index.php?id=2481

- ↑ [7]

- ↑ https://peter-becker.de/Fundgrube/Gedichte/Lederhosen.htm

- ↑ https://www.legimi.pl/ebook-die-erbschleicherinnen-ernst-von-wolzogen,b432154.html

- ↑ https://archive.org/stream/actagermanicaor03henngoog/actagermanicaor03henngoog_djvu.txt

- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Joachim_Winckelmann

- ↑ [8]